随着抗生素的广泛应用,使得全球细菌耐药形势日趋严峻。自上个世纪80年代以来研发出的新型抗菌药 物屈指可数,1996—2000年的5年中,全球只有6种新抗生素上市,进入21世纪以来该领域几乎是空白,人类似乎将很快进入无抗生素可用的“后抗生素时代”。由此,噬菌体(bacteriophage)的价值被重新审视和评估。本文主要综述噬菌体技术在饲料禁抗后的应用和前景。

噬菌体技术在饲料禁抗后的应用

【摘要】

噬菌体本质是一种能侵染细菌的病毒,广泛分布在自然界,对能侵染的目的菌具有灭杀作用,临床可替代抗生素进行疾病的治疗。随着我国饲料禁抗政策的出台,无抗养殖成为未来发展的趋势,噬菌体技术在此背景下受到业界广泛重视,该技术目前已经在畜牧业、环保和疾病治疗等领域得到应用。与抗生素相比,噬菌体具有安全性高、 治疗更彻底和不产生药 物残留的优点, 随着科学的进步和技术的不断改进,噬菌体技术将会在养殖领域实现越来越广泛的应用。

【引言】

噬菌体技术属于替代抗生素在养殖领域应用的重要技术之一,目前已经在畜牧行业开始研究和推广,主要用于控制家禽和家畜出现的大肠杆菌、沙门氏菌、魏氏梭菌等感染,该技术目前在无抗养殖领域应用较多。

一、饲料禁抗背景

随着社会的发展和经济水平的逐年提高,人们对动物蛋白的消费量也呈逐年增高的趋势,直接促进养殖业向集约化和规模化的方向发展, 但动物饲养的过于集中必然导致疾病容易发生,尤其是具有传染性质的疫病。在规模庞大的饲养场,一旦其中一只动物感染,短时间内会传至全群,进而造成较大的经济损失。为控制疫病发生,同时也为促进动物的更好生长,我国前期是允许一部分抗生素加入到饲料中的,这些抗生素能很大程度抑制环境中食入的病原体以及肠道内原本存在的条件致病菌的繁殖,使疫病风险极大降低,同时也在一定程度上加速动物的生长发育,使生产性能得到极大提升,进而使养殖场的经济效益更大化。但随着人们对食品安全的愈来愈重视,兽药抗生素残留问题在近年被提上日程,我国也从2020年开始强制性禁止相关抗生素在饲料中的添加。

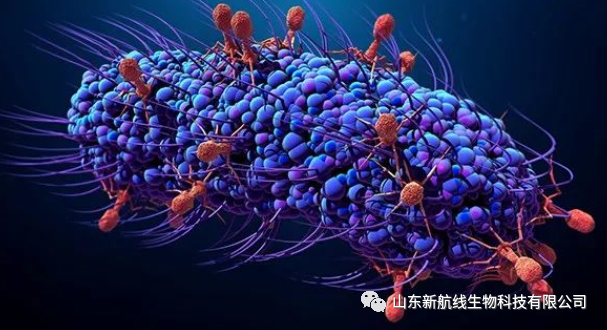

图1 噬菌体在家禽养殖业中的应用实例

二、噬菌体简介

噬菌体是一种对细菌有侵袭作用的病毒,其个体微小, 不存在完整的细胞结构 。噬菌体本身无法完成独立代谢,只有寄生在细菌等寄主内才能进行增殖,一旦离开宿主细胞, 噬菌体既不能生长,也不能复制。噬菌体广泛分布在自然界,在一些充满细菌群落的地方,如土壤、空气、树林、污水沟、河流、湖泊、动物体表及肠道内容物中都有噬菌体的存在。噬菌体,大部分形态为蝌蚪形,少部分为微球形和细杆形。除细菌外,有些噬菌体还对放线菌、螺旋体及藻类植物等有感染性。从结构组成分析,噬菌体由表面蛋白质外壳和核心的核酸成分组成,核酸只有一种类型,要么是DNA,要么是RNA,双链或单链,环状或线状。电子显微镜下观察,噬菌体分为头部、颈部和尾部3部分,头部是核酸存在的部位,颈部和尾部用来识别和侵染细菌,同时经头部的核酸成分注入细菌体内,在细菌内部完成复制,获得大量子代噬菌体。

三、噬菌体侵染过程

噬菌体侵染细菌时有自己的步骤,先通过尾丝蛋白对宿主细胞进行识别,如果信息匹配,噬菌体会将自己的尾丝粘附在宿主菌的表面,之后对膜蛋白和磷脂分子层进行溶解,使宿主菌表面出现一个“洞”,噬菌体再将自己的核酸通过“洞口”注入细菌的胞质内,利用胞质内的细胞器、核苷酸、合成酶等进行核酸的复制,同时通过转录或反转录的作用获得信使RNA,宿主菌体内的核糖体会以信使RNA为模板将噬菌体的外壳蛋白进行合成翻译,又获得大量的蛋白质外壳。复制的核酸以及大量的蛋白质外壳以一对一的方式重新组装,获得全新的子代噬菌体。子代噬菌体在一个宿主细胞内内一次能获得成千上万个,大量的噬菌体将宿主菌裂解,这个裂解的过程是杀灭细菌的过程。子代噬菌体在宿主菌裂解后会释放出来,并寻找下一个细菌目标进行侵染,继续重复上述过程。

四、应用

目前噬菌体技术主要在畜牧业、环保、农业和疾病治疗等领域得到应用。在畜牧业领域主要用在大肠杆菌和沙门氏菌感染的预防和治疗上, 如仔猪黄白痢、雏鸡白痢、猪伤寒、副伤寒及成年鸡大肠杆菌感染引发的肝周炎、心包炎、气囊炎、输卵管炎和肠炎等方面的治疗。和抗生素相比,噬菌体具有专一性强、不易产生耐药性、使用安全和治疗更加彻底的优点。环保方面,噬菌体能降解环境中的有害菌,使之不产生硫化氢、氨气等有害气体污染环境,对于处理养殖粪便污染效果较好。在农业方面,噬菌体可用于控制作物因感染致病菌而引发的产量下降情况。在人类疾病治疗领域,噬菌体可用于治疗因多重耐药菌感染而引发的败血症的治疗。免责声明

以上图片及论文资料内容部分来源于网络,版权归原作者所有;登载该文章目的为更广泛的传递市场信息,文章内容仅供参考。若此图库或文章内容侵犯到您的权益,请与我们联系删除。